こんにちは、内科診療歴30年のみさちゃんです。

オフィスワーカーの皆さんの多くは朝から晩までずっと室内に篭りきりの生活をしていると思います。新型コロナが流行ってからは在宅勤務の方も増え、より一層外に出て日光を浴びる機会が減ってしまったのではないでしょうか。

日光を浴びない生活を続けることで健康にはどんな影響があるのか、想像してみてください。

19世紀の小説「ハイジ」の中では、車椅子生活を余儀なくされていたクララという少女が、ハイジの住むスイスの山小屋で生活をするうちに立って歩けるようになりました。

実はあのエピソードは奇跡ではなく、医学的に説明できるのです。

クララはフランクフルトで生活をしていたとき、「くる病」にかかっていたと考えられます。くる病とは小児のビタミンD欠乏によって、小腸からのカルシウムやリンの吸収が低下して骨に沈着しにくくなり、骨が弱って変形してしまう病気です。

クララは毎日室内で習い事や勉強をしていたので、おそらくほとんど日光を浴びずに生活していたのでしょう。その結果、日光から生産されるビタミンDが自分の皮膚で十分に作れず、くる病になってしまった(と考えられる)のです。

現実離れしたお話だと思うかもしれませんが、現在みなさんが置かれている状況をかえりみると、クララと似通った生活になっているのではないでしょうか。また、レセプトデータの研究から日本では近年ビタミンD欠乏性くる病の子供が増えていることが示唆されています1)。大人の場合、ビタミンD不足の持続は、骨軟化症、骨密度の低下による骨折、寝たきりへとつながっていく可能性があります。ビタミンDは神経の伝達や免疫機能の調節などにも関わっており、ビタミンDの受容体はほぼ全身の細胞にあるとされています。

日本人の深刻なビタミンD不足

前置きが長くなりましたが、日本では多くの人がビタミンD不足と考えられています2)。2022年に発表された論文では、新型コロナウイルス感染症の対応をしていた大病院の医療関係者の約9割がビタミンD欠乏だったそうです3)。

屋内で日中に陽に当たらずに仕事をする全ての人への警鐘でしょう。陽に当たらない分、ビタミンDを豊富に含む鮭やいわしなどの魚を毎日食べれば良いわけですが、最近の日本人は魚より肉の摂取が多い食生活になっており4)、食事からの摂取も不十分です5)。これは由々しき事態なのですが、血中のビタミンD(25OHDと略します)は健康診断の検査項目には含まれていないため、なかなか問題視されていないのが現状です。

さらに、詳しくは後述しますが、日焼け止めを塗っていると皮膚でのビタミンD産生はほとんど望めないのです!

したがって、毎日メイクをして全身を衣服で紫外線から守っている人々の多くはビタミンDを自分の皮膚で産生できていないことになるんです。

今回はビタミンDと日光の関係について詳しく紹介していきながら、適切な量の紫外線を浴びることの重要性と不足分をどう補えば良いかについてお伝えしていきたいと思います。

ビタミンDと日光の関係

日光はビタミンDの生産に深い関わりがあります。

ヒトは紫外線Bにより皮膚でビタミンDを作りますが、そのためには屋外で直射日光を受けなければなりません。

Gobarらの研究によるとSPF15以上の日焼け止めを塗った場合、ビタミンDが皮膚でほぼ生産できなくなることがわかっています6)。

SPF15というと日焼け止めの中では弱い方ですから、ベースメイクだけでも顔面の皮膚でのビタミンDの産生は難しくなってしまいます。

さらに、研究が実施された北緯45°、北緯35°の2地点において日光のみでビタミンDの1日の十分量とされる15μg(600IU(国際単位):米国基準)を産生できるのは夏のみ。それ以外の季節では日光浴だけで十分なビタミンD量を確保するのは難しいことがわかりました。

ビタミンD欠乏の予防のためには、午前10時から午後3時までの日照の強い時間帯に、直射日光を5−30分、顔面・手足・背中などに浴びるとよいとされていますが7)、日焼け止めを塗らない場合の話です。

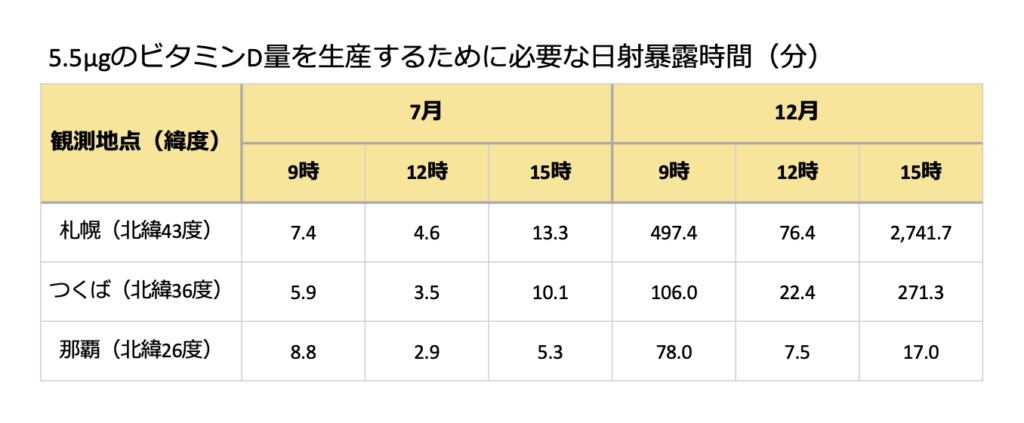

日本でも皮膚でビタミンDを産生するのに必要な地域別の日照時間についての研究がなされています8)。

表は文献8より作成しました。米国では1日に必要なビタミンD量を15μgと定めています。

この研究ではビタミンDの食事摂取基準が一日に5.5μgだった頃(現在は8.5μg)、5.5μg、10μgおよび15μgを皮膚で合成するのに必要な日光への暴露時間(分)を調べています(顔面および両手の甲に紫外線をあてた場合の推計)。緯度と季節により日光の紫外線量が異なり、北に位置する札幌では他の地域と比べ概してビタミンDの産生が難しい状況であるのがわかります。さらに皮膚に日焼け止めを塗ると、前述のように産生はほとんど見込めなくなってしまいます。

紫外線はビタミンDを産生するのに必要であると同時に、浴びすぎると皮膚の炎症(ひいては皮膚癌)や白内障の原因になりますので、有害性を最低限に抑える浴び方が理想です。

国立環境研究所地球環境研究センターでは、全国5ヶ所の測定所で有害紫外線量を監視し、ビタミンD合成・紅斑紫外線量情報としてリアルタイムで表示しています。詳細はこちら。

ここでは平均的な日本人の肌のタイプにおいて、紫外線による炎症(赤くなる)を起こす最低照射量に対して、10μgのビタミンDを皮膚で産生するのに必要な時間が示されています。晒す皮膚の面積(600㎠=顔面+両手の甲)により必要な日光浴時間は異なりますが、あくまで日焼け止めを使わない場合です。私が所属する施設における男女1333人を対象とした人間ドックでの研究でも、男性と比べて女性で有意に高度のビタミンD欠乏が多いことがわかっており、これは女性では日焼け止めの使用が多いからではないかと考えられました9) 。

特に都市部では、室内での生活や仕事が多い上に日焼け止めを使用し、ビタミンDの皮膚での産生が足りない人が多いのが現状です。不足分を摂取するために私たちはどんな食生活を心がければよいのでしょうか。これについては次回の記事で!

参考文献

- Itoh M, et al. Global Ped Health 2017

- Yoshimura, et al. Osteoporos Int 2013

- Funaki T, et al. BMJ Nutrition, Prevention & Health, 2022;e000364

- https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/wpaper/r01_h/trend/1/t1_4_2.html

- https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000687163.pdf

- Gobar, Environmental Health Perspective 2012

- Holick MF NEJM 2007

- 宮内正厚, ビタミン 2014

- 半下石美佐子,他 人間ドック2022